“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来,国际关系学院/南洋研究院在学校党委的精心指导下,认真践行初心使命,以党建引领学院“双一流”建设,将学院爱国、报国的优良传统在党员骨干教师和青年学子间发扬好、传承好。学院立足学院学科特色,聚焦学科发展和人才培养,不断强化为国家重大战略提供智力支持的担当意识,为“一带一路”宏伟蓝图贡献出厦大方案。

学懂弄通做实 坚定初心使命

学院坚持开门抓教育,扎实推进主题教育从“关键少数”向“绝大多数”扩展。党员领导干部带头读原著、学原文、悟原理,带动师生党员学懂弄通做实,引导广大师生比学赶超,提高政治站位。学院邀请著名产业经济学者夏飞教授作题为《“一带一路”背景下西部陆海新通道与现代产业竞争力提升研究》南强讲座,将党委中心组学习扩大至全院师生党员和退休老党员,营造良好学习氛围。书记、院长带头联系基层党支部,针对学习对象上好党课。张必华书记为教工党员解读《中国共产党纪律处分条例》。李一平院长为博士生党员讲授《习近平“一带一路”倡议思想渊源解读》。学院各师生党支部组织支部学习、“固定党日+”等活动,掀起学习讨论热潮。教工党支部固定党日+传统文化活动照片登上《光明日报》主题学习专栏。在学校组织的“不忘初心、牢记使命”主题知识竞赛决赛中,学生团队获得三等奖的好成绩,学院荣获优秀组织奖。

(图为学院教工支部开展 “固定党日+”活动)

学院坚持为党育人,在做实上下功夫。邀请知名专家学者、东南亚国家政府高级官员来院交流,引导青年学生参与探讨“一带一路”伟大构想及“中国方案”,提升学生跨文化协作和领导能力,培育“一带一路”建设的未来实践者和“人类命运共同体思想”的忠实传播者。学院依托“三会一课”、社会实践、田野调查等多种渠道,努力培育既“仰望星空”,又“脚踏实地”的顶天立地之才。今年暑期,学院从266名本硕博国内生中组织了14支实践队赴革命老区、著名侨乡、沿海地区、西部地区、边疆地区等地开展实地调研和社会实践,了解国情,体察社情,服务基层,“自找苦吃”。同时,学院作为国家外交人才定点培养单位,积极为国家外事外交部门输送优秀人才,今年,又有1名本科生通过外交部提前批次选拔,成为“准”外交官。

发扬爱国传统 厚植报国情怀

在主题教育中,学院深入挖掘身边典型,以榜样的力量教育人、感染人,让优良的爱国、报国传统代代传承。在“读懂中国”活动中,学院退休老教师汪慕恒教授和吴凤斌教授用他们的初心故事激发青年师生的报国使命。“就是为国啊,国家要研究,我就出国搞研究。国家需要我,我就回国接着研究。”这是退休党支部书记吴凤斌教授与青年学生交谈,回忆起几十年前南下西沙、远赴荷兰开展调查研究时朴实的话语。在荷兰的十年间,吴凤斌老先生手写整理档案近千册,历尽艰辛带回祖国,填补了新中国在这一研究领域的空白。“没想到,我们学院也有像电影《我和我的祖国》里《回归》那样让人泪目的故事啊!老先生用自己的亲身经历诠释了爱国、报国的深刻内涵。” “作为新时代的青年,我们要铭记‘你所站立的那个地方,正是你的中国。你怎么样,中国便怎么样。你是什么,中国便是什么。你有光明,中国便不黑暗’”。同学们写下的访谈文章在“读懂中国”活动中获得了征文作品一等奖。

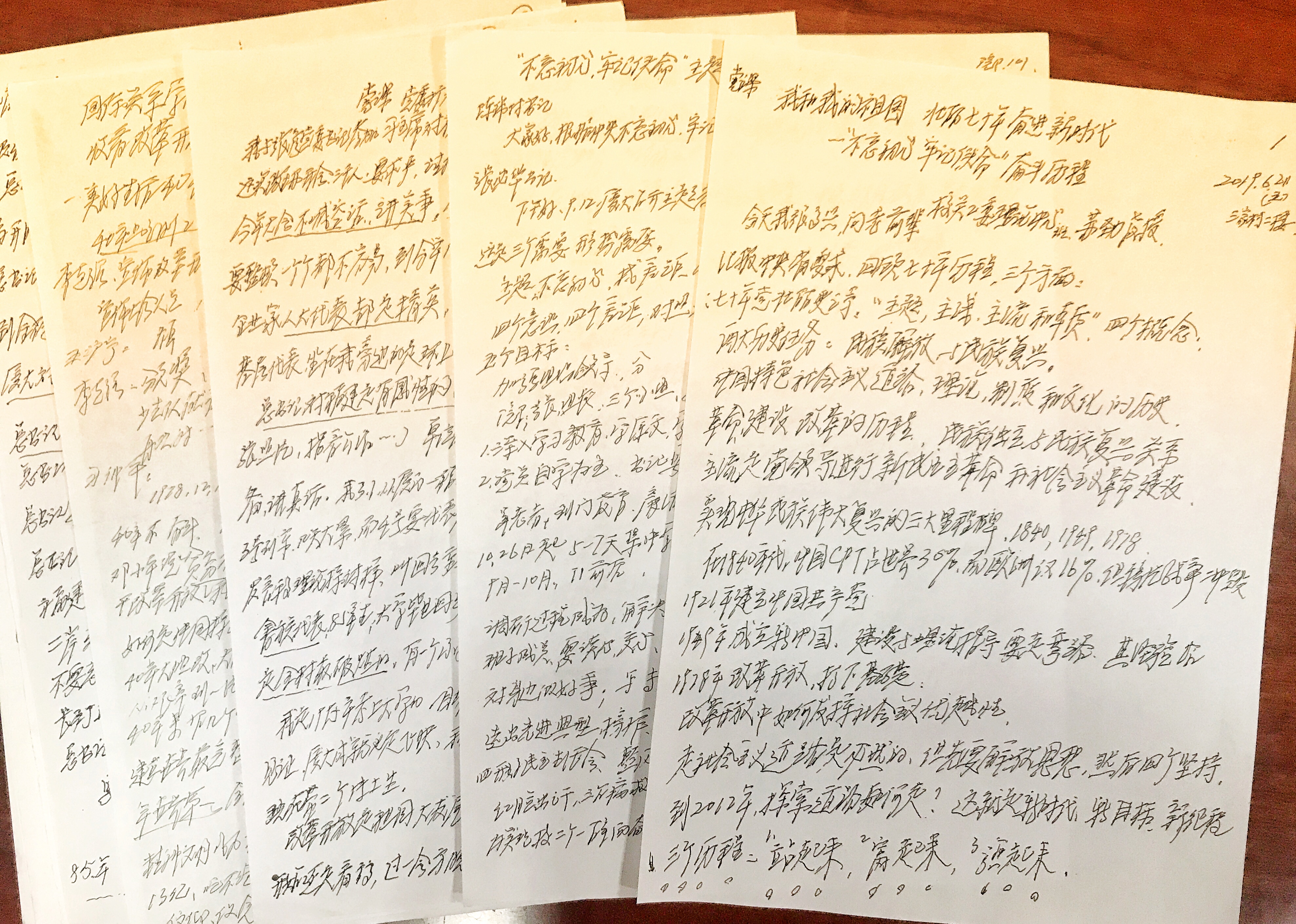

(图为学院退休教工党支部书记吴凤斌老师学习笔记)

近年来,新一代南洋学人扎根东南亚,努力为我国的东南亚和华侨华人研究写下“厦大篇章”。主题教育中,学院“双带头人”在学术研究、人才培养等方面发挥先锋模范作用,成为学院发展的中坚力量。教师党支部组织委员高艳杰同志因科研工作突出,被学院推荐参与“南强青年拔尖人才计划”评选,同时还被选拔成为厦门市委统战部挂职干部;支部宣传委员刘才涌同志作为双负责人之一,参与中海油重大委托课题研究,独立撰写多篇咨询报告并获省部以上肯定性采纳;支部党员王昭晖同志来校两年多,即以丰硕的成果提前达到副教授晋升条件。青年党员教师们参与“三全育人”工作,担任本科生班主任,带领、指导学生远赴东南亚有关国家和地区开展田野调查、社会实践与学习交流。“如果说二轨或1.5轨外交活动是体现智库政策影响力和学术影响力的重要平台,那么,青年学生的交流互动则是一条讲好中国故事,传播中国声音的‘新的轨道’,在这里,播撒共建‘一带一路’、构建‘人类命运共同体’思想的种子。”这也是青年党员教师的又一“使命”。

“我和我的祖国,一刻也不能分割,无论我走到哪里,都流出一首赞歌……”在庆祝新中国成立70周年歌咏比赛的舞台上,学院全体教工饱含深情,凝心聚力,唱出了小学院的“大情怀”。

立足学科特色 服务国家战略

学院发挥在东南亚研究领域的独特学科优势,紧紧抓住服务国家重大战略需求这一重要“使命”,聚焦国家“一带一路”建设需求,推进新型智库建设,取得了一系列高质量的决策咨询研究成果。针对“一带一路”建设在东南亚的风险与问题、中国与东南亚命运共同体建设的路径与挑战、中国在东南亚的利益保护等核心问题开展深入研究,形成120余篇咨询报告和智库专报,其中多篇获中央政治局常委批示。开展主题教育以来,又向相关部门报送了20余篇咨询报告。

学院积极参与校内外省部共建协同创新中心。主题教育期间,学院应邀参与“中国周边外交研究省部共建协同创新中心”和“21世纪海上丝绸之路省部共建协同创新中心”。截止目前,学院共参与校内外4个相关领域的协同创新研究。同时,学院主动发挥在共建“一带一路”中的舆论引导作用,教师和研究人员在国内外有影响力媒体发表评论,做好理念传播、民意通达,多方面服务国家战略。

(图为学院王昭晖老师赴马来西亚出席厦门大学马来西亚研究所与马来亚大学中国研究所、马来亚大学孔子学院共同举办的

“Malaysia-China Relations: Cherishing the Past and Working Towards The Future”学术论坛并主持讨论)

学院积极开展社会服务,举办第五届亚太青年学者“海上丝绸之路”研讨班、马来西亚政府官员高级汉语研修班、省统战部委托的侨领培训班等二轨或1.5轨外交侨务系统的高层次专题培训项目,成为培养知华、友华、亲华、爱华的各界人士的重要平台。

学院党委将继续引导全体师生党员“守初心、担使命、找差距、抓落实”,持续推进主题教育往深里走、往实里走,以一流党建引领学院一流建设。

【名词解释】

“二轨外交”是一种特殊的非官方外交,相对于政府间的“第一轨外交”,二轨外交通过学者与退休政府官员的交流,以民间形式进行,方式灵活、范围广泛,能起到官方渠道难以起到的作用。

“1.5轨外交”又称“1.5轨对话”,相对“二轨外交”而言,指由政府官员和民间人士共同参与的以政策讨论为主要目的的对话。政府官员均以“私人身份”参与,不代表官方立场。

(国际关系学院/南洋研究院)